- 05.09.2025 750 oies et jars… à adopter !

- 05.09.2025 Panthère noire d’Armentières : son ancien détenteur condamné

- 05.09.2025 Torture de chats en ligne : la Fondation 30 Millions d’Amis interpelle l’Ambassade de Chine

- 05.09.2025 Une proposition visant à délictualiser le mauvais traitement envers un animal couronnée du Prix Jule...

- 03.09.2025 Sud-Ouest : le gouvernement fait marche-arrière et autorise la chasse aux alouettes à l'aide de file...

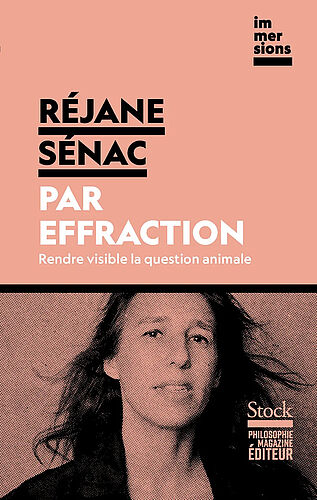

Réjane Sénac : « La question animale est le sujet de notre siècle »

Dans son nouvel ouvrage, Par effraction : Rendre visible la question animale (Stock/Philosophie magazine, 10 septembre 2025), Réjane Sénac, fait immersion dans le mouvement animaliste. /©Astrid di Crolallanza.

Dans son ouvrage Par effraction : Rendre visible la question animale (Stock/Philosophie magazine, 2025), Réjane Sénac, directrice de recherche CNRS au Centre de recherches politiques à Sciences Po (CEVIPOF), plonge le lecteur au cœur du mouvement animaliste. Objectif : comprendre comment les mobilisations contre la maltraitance animale s’invitent dans l’espace public et politique. Entretien.

30millionsdamis.fr : Vous vous êtes longtemps intéressée au principe d’égalité, et à la persistance des discriminations, notamment en ce qui concerne le féminisme et le racisme. En vous ouvrant cette fois-ci à la question animale, quel est le but de cet ouvrage ?

Réjane Sénac : D’abord, il y a une véritable continuité scientifique et théorique dans mes recherches sur la persistance des injustices dans la France contemporaine malgré l’attachement aux principes d’égalité et de liberté. Si j’ai concentré mes travaux récents sur les mobilisations contre les violences faites aux animaux, c’est parce que c’est un sujet qui est encore à explorer, notamment en science politique.

Il me semble particulièrement intéressant de comprendre pourquoi il y a une forme d’angle mort sur la question animale ; et ce que cela dit de notre rapport notamment à la justice, à la violence, et à l’amour. C’est pourquoi, à la suite de mes travaux sur la convergence des luttes entre les mobilisations contre les injustices, j’ai décidé de faire une enquête dans le mouvement animaliste, en réalisant 59 entretiens qui vont de Reha Hutin, Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis, à Tiphaine Lagarde, cofondatrice et présidente de 269 Libération Animale et en faisant des observations de terrain, que cela soit des actions de rue comme celles de L214 ou de refuges animaliers. J’espère contribuer à ce que la question de nos rapports aux animaux soit discutée dans l’arène scientifique et dans le débat public.

Outre les multiples témoignages recueillis, vous revenez aussi sur vos propres expériences personnelles. Est-ce une forme d’engagement de votre part ?

J’assume cette partie de l’ouvrage. C’est une question qui me touche personnellement. J’ai été choquée très tôt par les violences qu’on peut faire subir à des animaux alors que l’on a une véritable relation avec eux et que ce sont des individus à part entière. Je viens d’un milieu rural, et j’ai vu des membres de ma famille maltraiter des animaux sans avoir conscience, dans le sens où ils pouvaient par exemple tuer une poule en l’égorgeant [pour la consommation : ndlr] sans questionner cet acte. Dans mon ouvrage, je raconte l’anecdote de Pompon, un lapin que j’affectionnais particulièrement quand j’étais enfant et que mes grands-parents, que j’aimais beaucoup, m’avaient donné à manger sans voir le problème. Cela m’a bousculée très tôt sur la capacité des humains, même parmi les plus gentils pour l’enfant que j’étais, à couper leur empathie et leur bienveillance pour des êtres que j’ai très tôt regardés comme méritant de l’égard pour leur vie.

Cette enquête de terrain a-t-elle apporté quelque chose à votre vision de la question animale ?

Oui. J’ai vécu cette immersion dans le mouvement animaliste comme une plongée dans un monde courageux. À travers les entretiens de responsables d’association et les observations d’action, j’ai en effet rencontré des personnes qui sont dans le soin aux plus vulnérables dans une société où les violences envers les animaux sont encore une réalité. Cela remplit d’une belle énergie, celle de la solidarité. Cette énergie est néanmoins ambivalente puisque ces engagements reposent sur le constat de la dureté des violences, des maltraitances, des abandons, mais aussi de la difficulté des acteurs politiques et institutionnels d’être à la hauteur d’une reconnaissance de l’animal comme un être vivant doué de sensibilité qui doit être traité comme nous y invite le Code Civil depuis 2015 ou la loi du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale.

Ces rencontres m’ont aussi rendue plus vigilante à mes propres incohérences et angles morts. Par exemple, le fait d’avoir observé une manifestation organisée devant un cinéma parisien par l’association Projet Animaux Zoopolis (PAZ) pour appeler à la vigilance face aux implications de la présence d’animaux dans les films m’amène à me poser la question de ce que deviennent les animaux qui jouent ou apparaissent. Je croyais naïvement qu’une fois le tournage terminé, les animaux repartaient dans leur milieu naturel, alors que ce sont des animaux soumis à la captivité à vie. Cela m’a montré que l’on peut retrouver malheureusement un rapport d’appropriation et de violence aux animaux même en coulisse de ce que l’on associe aux loisirs et à la détente.

« Il faut se donner les moyens à la fois individuellement et collectivement de lutter contre la maltraitance animale. »

Réjane Sénac

Cette enquête m’a aussi montré l’évolution de la question animale auprès du grand public et la richesse du réseau associatif. Au-delà des divergences, ils aspirent à une société avec moins de violence envers les animaux. Il y a une prise de conscience forte que les uns et les autres agissent pour la même cause avec des répertoires d’action complémentaires où la négociation et les approches réformistes sont légitimées par des approches plus radicales. Tout cela fait système. Il y a notamment un renforcement mutuel de l’utilité des vidéos chocs de l’association L214 et des vidéos plus douces de 30 Millions d’Amis. En effet, ensemble, elles amènent à prendre conscience du chemin à parcourir et de la joie que cela peut être de porter une société plus égalitaire et respectueuse avec les animaux.

Vous présentez cette enquête comme l’exploration d’un paradoxe entre prise de conscience de la maltraitance animale et le comportement choisi face à cette réalité…

J’ai remarqué que lors des actions de terrain, les passants disaient trois messages aux militants « Merci, bon courage, décalez-vous » [Dans son ouvrage, Réjane Sénac donne l’exemple d’un restaurateur demandant à des militants de se décaler de son enseigne: ndlr]. D’abord, il y a le « Merci, bon courage » qui montre, comme en témoigne notamment le baromètre annuel de 30 millions d’amis, qu’une majorité des Français dénonce cette maltraitance. Sur ce sujet, comme plus largement sur la normalisation des violences, les progrès sont notables en 30 ans. Mais il y a aussi le « Décalez-vous », qui signifie que la dénonciation de la maltraitance animale, a pour limite de ne pas trop bousculer les habitudes de vie. La norme sociale a évolué, mais il y a toujours une forme de banalité de comportement structurellement maltraitant. Dépasser l’inconfort de regarder en face par exemple les conséquences de l’élevage intensif est perçu comme trop compliqué. Il y a des choses que l’on ne veut pas voir car cela nous est inconfortable. Les vidéos de maltraitance font ainsi effraction dans la banalité des violences infligées aux animaux, longtemps cachées et occultées.

Comment les passants que vous avez rencontrés se justifiaient de ne pas « dépasser cet inconfort » ?

La réponse « C’est compliqué » revenait souvent. J’ai notamment interviewé une responsable d’association coordonnant l’accueil et l’adoption de chats. Elle avait l’impression que son travail n’était pas valorisé, voire qu’il était stigmatisé comme une activité de « vieille fille ». Elle dénonçait une hiérarchie en fonction des animaux aidés, et aussi la difficulté de la faire dans une période de crise économique et sociale. Les animaux y sont encore moins perçus comme une priorité. La question de la hiérarchie des luttes est un classique dans les mobilisations contre les injustices, elle a en particulier longtemps justifié la secondarisation des revendications féministes face aux inégalités économiques et sociales. La même logique de lutte prioritaire et secondaire se joue aujourd’hui notamment avec la lutte contre la maltraitance animale. Il y a à la fois une forme de réaction, voire de recul, en lien avec les avancées obtenues, mais aussi la crise économique qui justifie d’assumer une hiérarchie, où la question économique et sociale devient prioritaire. Tout le reste devenant marginal.

©Stock

Selon vous, que faut-il faire pour continuer à faire progresser la lutte contre la maltraitance animale ?

Il faut se donner les moyens à la fois individuellement et collectivement de lutter contre la maltraitance animale. Rechercher des financements, mettre en place des lois et des réglementations plus contraignantes et veiller à leur application, notamment via le contrôle de lieux tels que les élevages, les abattoirs, les conditions de vente des animaux dits domestique etc. Il y a beaucoup d’implication pour cela dans les associations, mais aussi peu de moyens. Cela s’inscrit plus largement dans une difficulté de financement pour les associations en France. De plus, la question animale demeure un sujet qui n'est pas considéré comme prioritaire, ni par les institutions publiques, ni par les populations. Il ne suffit pas seulement de proclamer des principes mais de les mettre en œuvre. Et là, ça devient plus « compliqué ».

La cause animale restera-t-elle, selon vous, un sujet fragile dans notre société ?

Disons que c’est un défi du 21e siècle. Si la seconde moitié du XXe siècle se distingue par l’émergence d’une prise de conscience d’une société structurellement sexiste et raciale, j’ai l’impression – et je l’espère – qu’au XXIe siècle, un peu par effraction, la question animale est le sujet de notre siècle. Cette question reste toutefois fragile à cause du poids de notre héritage et de l’incertitude sur notre avenir. Pour autant, la brèche est là, même si parfois on peut avoir l’impression de revenir en arrière. Le travail qui a été accompli sur notre manière de regarder les animaux comme des êtres à part entière et non comme des choses ne pourra pas être remis en cause. Alors oui, il y a des mouvements de recul comme on peut le constater parfois aujourd’hui, mais je pense que l’amélioration de la cause animale est un mouvement inexorable.

Lorsque l’on regarde aujourd’hui les époques lors desquelles les enfants travaillaient, où les congés payés n’existaient pas, où le salaire horaire des femmes était légalement inférieur, on se demande comment il était possible de vivre dans de telles conditions. J’espère qu’on se dira la même chose sur notre rapport actuel aux animaux, et ceci le plus rapidement possible.

Mardi 30 septembre 2025, une soirée de lancement-débat est organisée à Paris autour du livre de Réjane Sénac. Celle-ci sera présente, ainsi que les acteurs, militants et représentants du mouvement animaliste, dont la Fondation 30 Millions d’Amis.

Commenter

Vous souhaitez déposer un commentaire dans cette liste de discussion ? Pour ce faire, il faut vous créer un compte. La création de compte est GRATUITE : Créez votre compte ou bien identifiez vous.

0 commentaires